この記事では、図解で2級建築施工管理技士の環境工学 ‐ 熱の勉強方法と解説をしていきます。

意味さえ理解できれば点を取りやすいため、しっかりと勉強していきましょう!

目次

熱とは

熱が高温部から低温部に移動することを伝熱といいます。

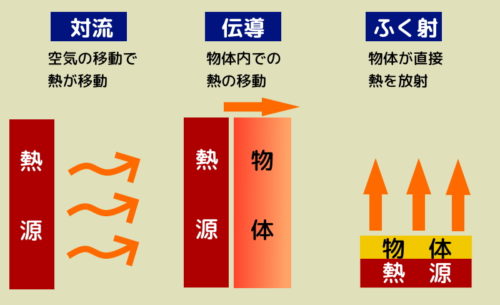

伝熱には、ふく射・対流・熱伝導の3つがあります。

対流 ・・・ 流体の温度差によって熱が移動し、熱が伝えられる現象

熱伝導 ・・・ 固体内部で熱が高温部から低温部に移動する現象

重要なポイントですが、熱というのは高温部から低温部に移動する(伝わる)ことを覚えておきましょう。

伝熱や熱伝導において、様々な要素が関係しています。

ここから、熱の用語の解説をしていきます。

熱伝達(対流)

熱伝達(対流)とは、流体内の温度差(高温部→低温部に移動)することです。

この原理は、自動車のラジエーターに使用されています。

ラジエーターとは、エンジンの熱を冷却水によって冷ます(つまり、高温部→低温部に移動)ことで、エンジンのオーバーヒートを防ぐ機能です。

熱伝達率

熱の伝達のしやすさを示す値で、対象の物体に当たる風が速ければ速いほど、大きな値となります。

また、単位はW/㎡・kで表します。

熱伝導率

熱伝導率とは、熱の伝わりやすさを示す値です。

温度が高いほど、密度が大きいほど、熱伝達率は上がります。

金属は熱が伝わりやすいイメージがありますよね。

実際、乾燥空気(0℃)の熱伝導率は0.0241ですが、銅(0℃)の熱伝導率は403になります。

銅の熱伝導率は乾燥空気に比べ、約17,000倍です。笑

熱伝導抵抗

熱伝導率は熱の伝わりやすさですが、熱伝導抵抗は熱の伝わりにくさを示す値です。

ですので、熱伝導率の逆と考えればOKです。

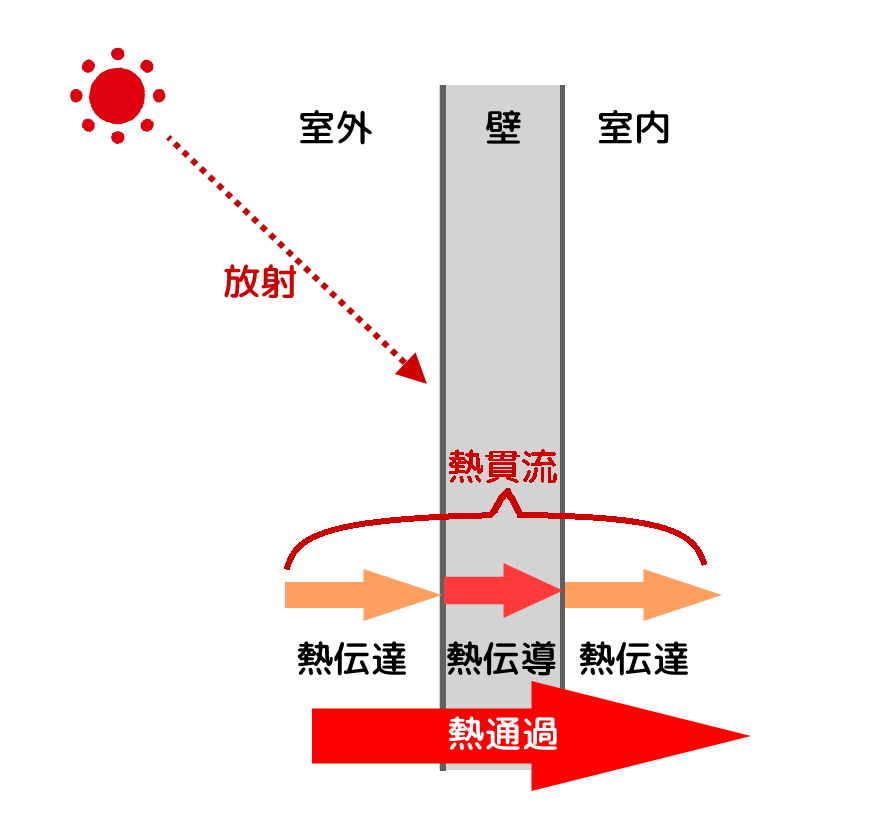

熱貫流

壁を挟んだ両側の空気に温度差があるとき、高温部から低温部に熱が流れる現象のこと。

冬場に、暖房で室内を温めていても、窓ガラス付近は冷えていますよね。

これは、室内の温かい空気が、室外の冷たい空気に移動しているためです。

熱貫流率

熱貫流のしやすさの値です。

熱貫流率が小さいほど、断熱性能は高くなります。

後述しますが、窓ガラスが1枚のガラスよりも、ペアガラス(ガラスとガラスの間に空気層がある)のほうが、熱貫流率が小さいです。

これは、空気層が熱伝導率が小さいため、熱貫流率も下がることが要因です。

熱貫流抵抗

熱貫流のしにくさで、熱貫流率の逆と考えればOKです。

熱貫流量

熱貫流の量になります。室内外の温度差・面積の大きさに比例します。

つまり、室内外の温度差が高く、面積が大きければ大きいほど、熱貫流量は多くなります。

空気層の限界

壁などの内部に空気層を設けた場合、断熱効果は高まります。(乾燥空気の熱伝導率は低いため)

しかし、空気層を設ければ設けるほどいいわけではなく、20〜30mmまでは断熱性能が高まりますが、

それ以上を設けてしまうと、対流が生じてしまい、かえって断熱性能が悪くなります。

結露

結露とは、固体状態における物質の表面、または内部で、空気中の水蒸気が凝縮する現象のことで、表面結露と内部結露に分類出来ます。

表面結露と対策

対策1 壁や窓などの断熱性能を高め、室内側の表面温度を高くする

対策2 室内換気を行い、水蒸気を必要以上に発生させない

内部結露と対策

対策1 断熱材より室内側に防湿層を入れる(防湿層は外壁側だと内部結露してしまうため、

断熱材の室内側、つまり高温多湿側に設置しなければならない。)

対策2 外断熱工法にする

ヒートブリッジ

外壁と内壁の間にある柱などが熱を伝える現象のことで、特に熱伝導率の高い鉄骨は、外気と室内の熱を伝えやすくなります。

例えば、夏は熱がヒートブリッジを伝わり暑くなり、冬は冷気が伝わり寒くなります。このような現象が、結露の原因になるといわれています。

熱について解説していきました。

何度も出てきましたが、”熱は高温部から低温部に移動する”ことを覚えてください。

試験で、忘れてしまったときに、高温部から低温部と思い出すことで、きっと力になってくれるでしょう。

それでは、ご安全に!